先月に『コクリコ坂から』を見てきました。感想を書くのが遅れましたが、作品全体とても強烈な昭和ノスタルジーを感じて、ぎりぎり、昭和51年に生まれた(1976年)私にも懐かしさを伴うものでした。私の年齢ですと、黒電話や家にあったテレビのチャンネルを回す(または物理的に外せる)など、まだ昭和な雰囲気の余韻を味わえていたのではないかと思います。

『クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲』が「団塊ジュニアが、子供時代を過ごした昭和への郷愁」だとしたら、『コクリコ坂から』は、「団塊世代が、学生時代を過ごした昭和への郷愁」を強く感じました。物語の舞台は東京オリンピックの頃なので、私が生まれる以前の時代で、どちらかと言えば、私の親(団塊世代)が見ると、よりノスタルジックに作品を楽しめるのかもしれません。宮崎吾郎監督は1967年生まれとのことで、私よりもさらに昭和の空気を吸われている方ですが、それにしてもあそこに描かれた世界は、どちらかと言えばその時代を主体的に過ごした宮崎駿さんの想いを込めた作品という印象でした。

昭和は遠くなりました。かくいう私も昭和で過ごした時間(昭和51〜昭和64)よりも、平成で過ごした時間の方が長くなっています。と、ノスタルジックな雰囲気を中心に描きましたが、自分のサイトらしく「家事使用人」の観点で書いてみようかと思います。昭和の家事のシーンも好きです。

以下の画像は、「江戸東京たてもの園」にある1937年に建てられた常盤台写真館の台所と、お風呂です。台所にはガス用炊飯釜があり、雰囲気的に『コクリコ坂から』の舞台になった家を想起させます。また、私がこの建物で気に入ったのは、床板です。私の祖母の家がこんな感じの台所で、床板を外すと地下が保管庫になっていました。

尚、私は浩瀚な考察ができるほどにこのテーマに精通していないので、たとえば同映画の昭和のノスタルジックについては、『コクリコ坂から』 宮崎吾朗監督 普通のアニメ制作会社になろうとしているスタジオジブリを先に読んでいただく方が、良いでしょう。

雑感なので、思ったことを書いていますので、結論があるわけではありませんし、論理的におかしなところもあるかもしれません。後に論証が必要な(調べたいものの、調べきれない)仮説を含んでいます。

通いの「お手伝いさん」・友子さんを軸に見る家事使用人

住込みの家事使用人

『コクリコ坂から』を見て、私が1960年代、少なくとも戦後の発展期の日本を感じたのは、通いのお手伝いさんの存在でした。戦前日本で家事労働のために雇用されるのは、住込みの女中で、通いのお手伝いさんになることは一つの転換点でした。

日本に限らず、近代化を迎える国家では農耕社会から産業社会へと転換する経済発展の過渡期に、労働者としての家事使用人雇用が見られます。豊かになる商工業主体の都市部に誕生する様々な職種で稼ぎえる収入と、多数の人口を占めた農業圏(の労働者。地主は稼げるので昔から雇用主です)の収入に格差が生じ、雇える環境が生じます。

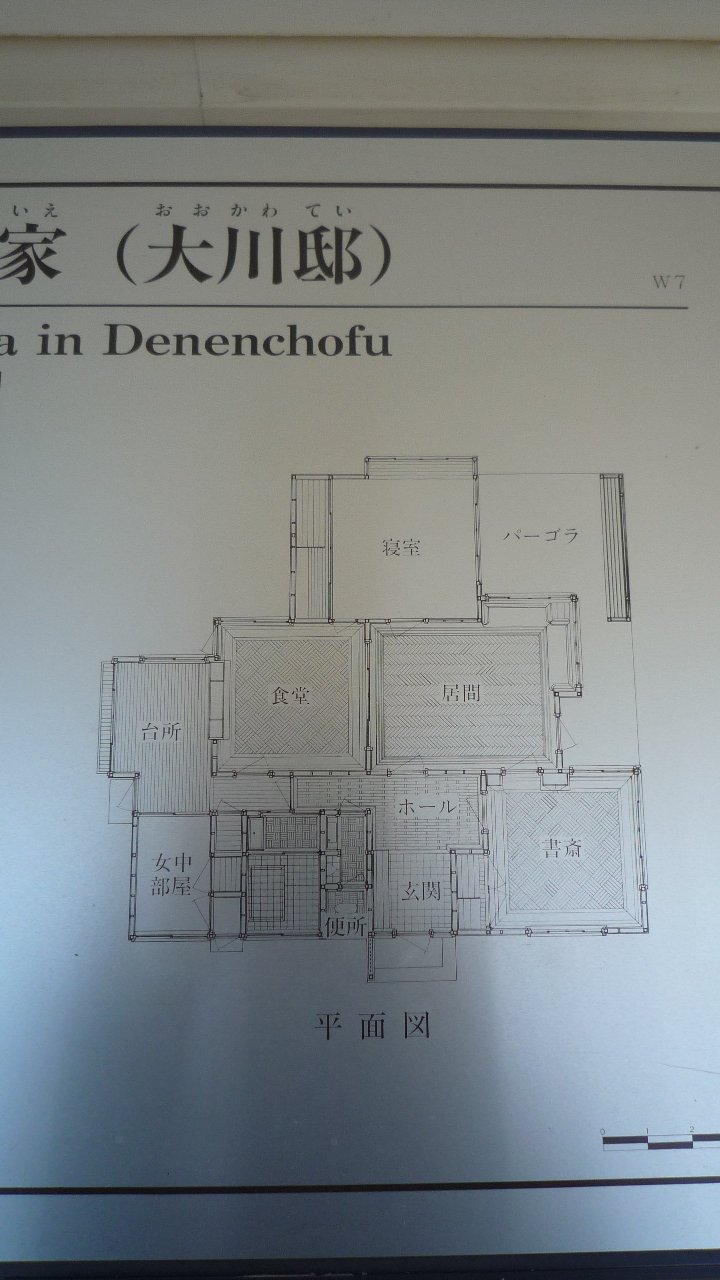

どれぐらいメイド雇用が広く普及していたかは、東京都内にある「江戸東京たてもの園」に残された建物を見ると分かるかと思います。様々な年代の家には、そこそこ「女中部屋」が存在しているからです。サンプルにしたのはやや上の中流階級と思いますが、女中部屋があります。「江戸東京たてもの園」の多くの家屋で、やはり女中部屋があります。(以下、家屋の図と、女中部屋)

しかし、産業化が進むと商工業の領域での雇用が進み、封建的主従関係の雰囲気を残す家事使用人の職種は避けられるようになりました。第二次世界大戦を経た戦後の日本では意外と家事労働者へのニーズや雇用が復活していましたが、年代を経るごとに供給不足が顕在化しました。

通いの増加

戦後も住込みの家事使用人は存在し続けましたが、『コクリコ坂から』の時代背景となる1950年代末から1960年代初頭は、日本における家事使用人の過渡期と言える時期でした。

戦後の日本は経済復興を遂げ、戦前のレベルに到達こそしないものの、数多くの家事使用人を雇用できる環境にありました。しかし、経済発展に伴う全体的な経済水準の向上は、家事労働者として家族を送り出す必要性を失わせました。子供を若い頃から勤めに出さずに済み、また他の就業機会が広がったりと、「住込み」「若い女性」が家事労働を行わなくなることで、供給は不足しました。

このような「なり手不足」は「使用人問題」と呼ばれ、日本では古くは第一次世界大戦に前後した時代に生じ、住込みではなく、通いで家事を行う家政婦の職種が目立ってきました。戦後のこの時期にも再度使用人不足は顕在化したことを示す資料が、労働省婦人少年局が刊行した3つの資料です。

労働省婦人少年局(1959年)『住込家事使用人の実情』

労働省婦人少年局(1960年)『海外における家事使用人』

労働省婦人少年局(1961年)『通勤家事使用人の実情』

1959年の資料では、「住込家事使用人」、世の中でイメージされる雇用主の家に住んで私生活なく働く「メイド」に近いイメージの家事使用人の分析がなされました。この需要を満たすかどうかは、国が問題として認識するものでした。翌1960年の調査では、同時代の海外における家事使用人の雇用状況(アメリカやイギリスやドイツなどを幅広く)を取り上げ、日本の状況を相対化する資料を作りました。

ところが、1961年になると、今度は「通勤家事使用人」の分析が行われました。そこでは住込み家事使用人が抱える様々な不利な点(自由の喪失、低待遇)を改善するのは「通い」であると指摘しました。これは、「住込み家事使用人という構造」が「通い」に切り替わらない限り、境遇が改善しないとの認識を示したと言えるでしょう。

『コクリコ坂から』に登場する通いのお手伝いさんと、雇用主たる松崎海との距離感は、「家事使用人」を連想させません。そこに主従関係はなく、階級的雰囲気も感じられません。一定の線は引かれていますが、家事の主体は海にありますし、海の指示を受けて決められた労働時間内で働いてもらうサポート役として描かれています。

年齢的に海が年下という影響もあるでしょうが、海の祖母へのお手伝いさんの接し方も、一線が引かれている感じもしました。裕福な屋敷では古典的な意味でのお手伝いさんも存在しえましたが、「住込みのお手伝いさん」ではなく、「通いのお手伝いさん」だったというのが、この時代が過渡期であった点を象徴するように感じられました。

この点、『借り暮らしのアリエッティ』でもお手伝いさんが出てきますが、こちらの「雇用主の家」とのかかわり方はやや古風な形で、『コクリコ坂から』より後の時代と考えられつつも、また距離感が違いましたね。

「女中」を必要としない家電や家屋の構造

日本が成長に向けて著しい飛躍を遂げていたからこそ、古典的な意味での家事労働者のなり手は減少しました。そして、上記の家事労働を巡る労働省の資料は、私が確認する限り、それ以降に出ていません。それが、『コクリコ坂から』に重なる、日本の新しい時代です。

要因は、シンプルに言えば、2つでしょうか。1つ目は家事環境の変化で、洗濯機、掃除機、電気釜といった便利な家電製品の普及は家事の負担を大きく減らしました。商業的発展で、市販品も入手のしやすさが変わってきました。NHK朝の連続ドラマ『おひさま』と昭和の家事で触れているのでそちらもご覧いただきたいのですが、「古き昭和の家事」は技術や手間を必要としました。

- 作者: 小泉和子

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2010/11/20

- メディア: 単行本

- クリック: 22回

- この商品を含むブログ (7件) を見る

2つ目が住環境の変化です。縁側や中廊下、障子といった家屋のパーツは、掃除の領域を増やすものでした。それが戦前に登場したアパートメントのように小型化・必要最小限に圧縮されていくと、掃除の手間やメンテナンスの労力が減少しました。そして、アパートメント型から発展した家屋構造が「団地」です。団地は、『コクリコ坂から』の年代に前後して、急速に増加していった建物です。

- 作者: 青木俊也

- 出版社/メーカー: 河出書房新社

- 発売日: 2001/05

- メディア: 単行本

- 購入: 3人 クリック: 70回

- この商品を含むブログ (12件) を見る

プライバシーの重視や「家族」で過ごしたい欲求、理想的な家族モデルというイメージの話もありますが、次第に女中部屋は消えていきました。そもそも、戦前から女中部屋があることで、その分、家賃が高くなるとも言われていました。

女中の必要性の減少、女中部屋のコストや維持費といった問題、プライバシー、供給不足など様々な要素が関連し、またこの時代は女性の就業機会や環境は今よりも悪く、専業主婦が家事を行っていた(サザエさん家庭がモデル)実情もあります。元々、富裕層以外の家庭の女性たちは家事を担ったので、「家事使用人」の話は限定された領域の話でもありますが、いずれにせよ、女中は姿を消していきました。

ところで、同じジブリ映画の『耳をすませば』は、この『コクリコ坂から』のあとの時代で、「団地」を舞台としています。私は『耳をすませば』を見た時に、懐かしさを覚えました。それはそこに描かれる世界が「昭和後期」や「平成初期」、過ぎ去った1990年代に感じられたからです。『コクリコ坂から』の時代から『耳をすませば』までが「昭和らしさ」を感じさせる作品であり、「スタジオジブリ」というブランドは、自分が生きた時代を美しく描いてくれるのかなと、思う次第です。

昭和回帰と英国に見るヴィクトリア朝・エドワード朝懐旧の簡単な比較

昭和を懐古する作品は定常的に生じていますし、前述した『コクリコ坂から』 宮崎吾朗監督 普通のアニメ制作会社になろうとしているスタジオジブリで十分に語られていますが、私個人では、去年から少し自覚的になりました。

『小さいおうち』〜昭和前期の「メイド」が主役の直木賞受賞作と、去年直木賞を受賞した『小さいおうち』を取り上げましたが、NHKの朝の連続ドラマ『ゲゲゲの女房』は戦後の昭和で『コクリコ坂から』に重なります。さらに『おひさま』は昭和前期から戦後と、やはり昭和の生活を扱っています。

NHK朝の連続ドラマ『おひさま』と女学生と女中奉公について

私はイギリスのドラマが大好きなのでイギリスと比較をしてみると、ヴィクトリア朝やその次のエドワード朝への関心は1970年代以降に盛り上がりつつ、1990年代以降にもトレンドは続き、有力な作品(ヴィクトリア朝を舞台にした現代作家による『抱擁』や『半身』『荊の城』など)や、影響力あるドラマ(古くは『高慢と偏見』、『シャーロック・ホームズの冒険』、近年では『クランフォード』『ラークライズ』、そして『ダウントン・アビー』など)が作られていますし、イギリスで屋敷・メイド研究本や関連書籍の刊行ラッシュ、『ダウントン・アビー』効果かに書いたように、研究書の刊行も続いています。

さらに、1900年の中流階級過程を体験する『THE 1900 HOUSE』、エドワード朝の貴族と使用人の双方を現代人が担って屋敷で過ごす『MANOR HOUSE』、それに最近ではヴィクトリア朝の農場暮らしを味わう『VICTORINA FARM』など、「体験ドキュメンタリー」ジャンルもここ10年で、流行しています。

こうした背景には不景気で先行きが見えない現状から、「古き良き時代を懐かしむ」「元気だった頃を思い出す」ことも影響しますが、スタジオジブリの最新作が「昭和回帰」を取り扱っているのは、印象的です。

雑感・『コクリコ坂から』や「創作イメージで描かれる」日本の家事

ここからはざっくりとした「主観」を書きます。そのうち、論証していけるかもしれませんが、私の時間配分的に出来ない可能性もあります。今のところは粗いものとして、「こういう視点がある」ぐらいでお読みいただきたいのですが、私はスタジオジブリ作品において、「料理」だけではなく、「掃除」もどこか特別視されている印象を受けます。

宮崎アニメでは、【宮崎アニメ】ジブリ作品に登場する料理レシピのようなまとめができるぐらいに、「おいしそうに見える」ことが印象的です。『天空の城ラピュタ』のパズーの買う肉団子と、目玉焼きを焼くシーン、ドーラの食べるお肉、シータの作るシチューは印象的です。

今回の『コクリコ坂から』でも、主役の海が朝食を準備するところから映画は始まり、お弁当を食べるシーン(メニューの違いも面白かったです)、途中、お肉を買いに行くシーンやコロッケの買い食い、魚屋さんとの会話、そしてパーティ的な機会も出てきます。

日常を描く上で重要な「食」のシーン以外で、今回、もうひとつ宮崎アニメで存在する「家事」としては、「掃除」があるのではないかと。『コクリコ坂から』ではカルチェラタン(古い部活棟)を取り潰して新しい建物を建てようとする動きに対して、掃除や修繕を行って再生させていくシーンがあります。宮崎駿監督作品では、たとえばシータがドーラ一家の混沌たる厨房を清掃して料理を作ったように、あるいは『となりのトトロ』や『ハウルの動く城』で掃除したように、「掃除」もキーワードになっているのではないかと思います。

この中で、「料理」や「掃除」といった家事が、誰かの仕事ではなく、主体的で肯定的に描かれるように私には見えていますが、こうした「家事描写」が家事に対してのイメージ形成にどれだけ影響を与えているのか、というところで、創作上でメイドが行う役割との重なりを感じる点で興味があります。「主婦」論的な話にも重なりがあるでしょうし、スタジオジブリ作品と「家事を行う女性イメージ」というところでの考察も行えそうですが、私では力不足なので、その辺りはどなたかに。こうした考察をご存知の方がおりましたら、ご教示ください。

最近、このパターン(丸投げ)になってしまっていますが、日本のサブカルチャーコンテンツにおける家事の描かれ方は、その時代を映すもの(リアルか理想かはあるとしても)だと思うので、何か見えているといいなぁと思います。